Мы привыкли смотреть на академические свободы сквозь оптику романтического идеализма — оборачиваясь назад, к «золотой эпохе» XIX века. Ведь саму идею университета Вильгельм фон Гумбольдт создал, основываясь именно на фундаменте этих трех свобод — свободы учить, учиться и исследовать. Берлинский университет, организованный знаменитым прусским министром в начале XIX века на этих принципах, стал эталоном, который затем импортировали все передовые страны, создавая у себя новые национальные центры просвещения и научного знания.

Так начиналась эпоха мощнейшего научного рывка, которая сегодня, похоже, подошла к концу. Отсюда и тот ностальгический идеализм, с которым мы смотрим на академические свободы. В современном университете за бесконечной бюрократизацией, оптимизацией и относительной бедностью ученых эти свободы разделять не так уж и просто.

Парадокс, но, несмотря на ту огромную роль, которую сыграли университет и закрепленные на его территории специфические свободы за минувшие два столетия, сегодня его статус, возможности, общественный вес неумолимо девальвируются. А сам университет как институт, по сути, оказался отброшен в «догумбольдтовскую» эпоху. В этом смысле показательно, что, согласно недавнему опросу Superjob, только в России за последние десять лет доля родителей, которые хотят, чтобы их дети после окончания школы поступали в вузы, упала в два раза.

Причин такого снижения интереса две, и обе они характеризуют наше время: сокращение количества бюджетных мест и выбор в пользу более прикладной образовательной траектории. В сущности, прекрасная иллюстрация тому большому тренду, который демонстрирует окончательное расставание западной цивилизации с одним из главных институтов, обеспечивших ее воспроизводимость.

Знание все чаще воспринимается сегодня строго прагматически, а университет утрачивает остатки своей автономии под ударами бюрократического контроля и нового общественного запроса на полезность. Но вместе с этим падает и былой уровень доверия к университету — что со стороны общества, что со стороны государства.

О конце академических свобод все чаще с тревогой начинает говорить само академическое сообщество. Как пишет известный британский историк идей Стефан Коллини в своей книге «Зачем нужны университеты?», «никогда раньше они [университеты] не были настолько многочисленны и важны, и в то же время никогда раньше они не страдали от настолько удручающей нехватки доверия и утраты идентичности. Они получают больше государственных денег, чем когда-либо прежде, но им еще никогда не приходилось тратить столько сил на защиту своего общественного статуса».

Политизация знания, или его идеологическая коррекция, — явление в России (пока) не массовое, однако с точки зрения права свободы исследовать оно становится наиболее болезненным для всего научного сообщества, которому приходится, перестраховываясь, корректировать свои исследования под «общественного допустимое».

«Знание не столько деградирует только лишь до набора компетенции и умении, сколько его природа трансформируется в нечто, сходное с капиталом и информационным товаром, за которое сегодня разворачивается политическая борьба», — замечает, например, исследовательница Нина Пеньяфлор. Приведем лишь несколько громких кейсов.

Скажем, так называемая квир-теория (критическая социологическая теория о природе гендера) если и преподается в России, то только под камуфляжем: например, под названием «Социология семьи». Одновременно обращение в рамках исследований к ЛГБТ-организациям, а уж тем более публичные комментарии по этой теме могут стоить места в университете. Похожее случилось и в 2015 году, когда дискуссионному клубу НИУ ВШЭ не дали провести дебаты «Гомосексуализм — неотъемлемая часть российской культуры».

Другой пример — из исторической области. В 2016 году Министерство образования и науки отказалось соглашаться с решением присудить докторскую степень историку Кириллу Александрову за диссертацию «Генералитет и офицерские кадры вооруженных формирований Комитета освобождения народов России 1943–1946 годов».

По словам самого историка, текст исследования был посвящен «истории создания, развития и ликвидации офицерских кадров войск КОНР, насчитывавших примерно четыре-пять тысяч человек, включая 35 генералов». Сама защита продлилась почти восемь часов, а по ее итогу 17 ученых проголосовали за присуждение ученой степени и только один против. Тем не менее степень не была присуждена, потому что работа, по мнению министерства, «не открывает перспектив исследования в теоретической области».

Схожим образом закончился другой проект исследователя русского коллаборационизма Екатерины Деревянко. Она занимались анализом Локотского самоуправления — так называлось организация коллаборационистов в годы Великой Отечественной войны в Псковской области.

Большая часть работы была посвящена анализу их экономической и культурной жизни, и в ней, к слову, Деревянко упоминала и о своем личном отношении к коллаборационистам как к предателям. Тем не менее против нее началась кампания, департамент культуры потребовал от исследовательницы переписать статью, а затем добился того, чтобы она уволилась из Брянского госархива по собственному желанию.

«Конечно, запретов прямых нет. Это образуется в голове, что какие-то могут быть последствия. Они говорят: “Вот это, конечно, интересно, но это не будем исследовать”. Или говорят: “Вот это ни в коем случае… Или давайте так переформулируем, чтобы это не было понятно”», — признается директор одного института.

«Мы будем собираться по ночам и говорить о Канте»

Сильнее всего университеты в своем автономном статусе пострадали в результате ряда реформ, которые, по сути, лишили их субъектности перед лицом государства. Здесь ограничения академической свободы шли по тонкой линии институциональной перенастройки всего академического пространства.

«Нужно понимать, что ректоры современных российских университетов в известной степени стали заложниками государства. Во-первых, деятельность почти каждого вуза напрямую зависит от бюджетных денег. Во-вторых, если брать федеральные национальные университеты, то сегодня только в семи ректор избирается, а в восемнадцати он назначается министерством. Это, на мой взгляд, значительно снижает уровень университетской автономии», — считает Дмитрий Дубровский, доцент факультета социальных наук НИУ ВШЭ, научный сотрудник Центра независимых социологических исследований.

Так, согласно оценкам Центра институционального анализа науки и образования при Европейском университете, среди доходов среднего российского вуза 63% занимают именно бюджетные вливания всех уровней. Одновременно в России все более популярными становятся краткосрочные договоры (по разным оценкам, пятая часть всех), которые вузы заключают с преподавателями. Последнее, очевидно, ставит научного сотрудника в априори рискованное положение.

По словам Дмитрия Дубровского, один из трендов последних лет — превращение университетских уставов в типовые. Это подрывает уникальность университета как института, который исторически стремился не только к автономии, но и к «своему лицу», специфическим традициям и уникальному академическому духу.

Однородность приводит и к резкому сужению сферы применения академических свобод как таковых. Например, за счет того, что почти повсеместно факультеты меняются на институты, и деканы (до этого избираемые) замещаются директорами (которые назначаются ректором напрямую). «В итоге в университетах сегодня фактически нет ни одной действительно влиятельной и при этом избираемой фигуры. Это значит, что у них почти не осталось инструментов для выстраивания самостоятельной стратегии защиты», — резюмирует Дмитрий Дубровский.

Конечно, постепенное вытеснение принципов самоуправления и его замещение жесткой управленческой вертикалью — это не чей-то коварный план, препятствующий свободному духу просвещения. Речь идет лишь о создании жестко формализованной рамки, строго контролирующей бюджетные вливания, которые поступают в академический мир.

Отсюда распаленная до предела страсть к бюрократизации. Нагромождение педагогической и научной деятельности разнообразными отчетами. Часто просто комедийные требования к научным публикациям (одно из любимых — требование к славистам публиковать свои статьи на английском языке). Неумелая, а иногда и губительная оптимизация академических часов, кафедр, лабораторий, ставок.

За всей этой бюрократической прагматикой скрывается серьезная угроза академическим свободам в их классическом виде. Здесь она ограничивается буквально: во времени, которое отнимается у преподавателя или исследователя на собственно преподавание и исследования, и в тех методах и подходах, которые кажутся ученому наиболее подходящими.

Как признался в беседе с «Экспертом» один университетский преподаватель, «живое непосредственное общение, качество мысли, свободное творчество — все это оттесняется сегодня формой, оболочкой, какими-то показателями. Реальная наука как будто спустилась в катакомбы. Но у нас, как сейчас принято говорить, есть асимметричный ответ на этот рост формализации науки. В ответ на требование в десять раз увеличить бумагооборот и еще больше повысить индекс Хирша мы будем собираться по ночам и говорить о Канте».

Мошенничество во имя науки

Было бы неправильно думать, что Россия чем-то отличается здесь от всего мира. Схожие процессы в высшем образовании, как и в научной среде, можно встретить повсюду, с поправкой на местное своеобразие и научный колорит, сдерживающие хотя бы частично это наступление на университет.

Например, в США и Великобритании до сих сохранилась своя мощная традиция автономных университетов. В то время как в Германии, где университеты, наоборот, сильно связаны с государством, любой идеологизации «сверху» неуклонно противится академическое сообщество, до сих пор вытесняющее травму денацификации немецкой академии. Для этого были разработаны различные механизмы защиты минимальной университетской автономии через Конституционный суд.

Но все, что касается бюрократизации, оптимизирующей все, что представляется экономически нерентабельным, или новых идеологий (под зонтиком той же «новой этики»), устанавливающих пределы для свободной научной дискуссии, присутствует иногда даже в более гротескных формах. Например, американские исследователи, по разным оценкам, только на грантовую документацию тратят 42% своего рабочего времени. Более того, для того чтобы обеспечить ту же требуемую бюрократией «новизну» исследования, ученые иногда идут на разнообразные хитрости.

Можно вспомнить, как в 2006 году в Южной Корее разгорелся скандал, когда выяснилось, что ветеринар и ученый Хван У Сок, который занимался исследованием стволовых клеток, был уличен в мошенничестве. Выяснилось, что он опубликовал несколько статей с фальсифицированными результатами в солидном журнале Science. На суде ученый свое мошенничество аргументировал тем, что, не придумай он новизну в отчетах, нужных грантодателю, не было бы и нового гранта, а значит, было бы невозможно продолжить исследование, в которое он, как ученый, верил.

По всему миру постепенно трансформировалась сама модель университета за счет нового «спроса» на науку и образование в целом — строго прагматического, заточенного на экономическую рентабельность.

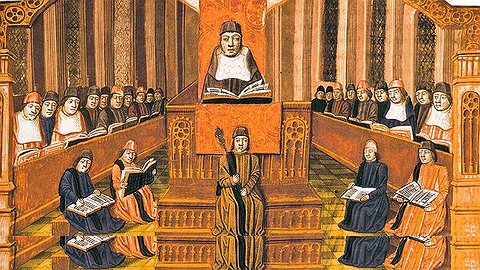

Теперь значимой оказывается не ценность науки самой по себе — в классическом аристотелевском смысле (Аристотель считал это знание «божественным», «существующим ради себя самого»), но только ее результаты. Причем такие, которые можно «пощупать» и как можно быстрее ввести в употребление. Так что если крепко зажмуриться и быстро перебрать в памяти образы прошлого, то перед нами возникнет старый добрый средневековый университет, к которому спустя несколько столетий мы вновь вернулись, пусть и в совершенно новых условиях.

От независимых корпораций к идеалам Гумбольдта

Само появление университетов в Западной Европе напрямую связанно со скачкообразным развитием средневекового города. Именно его растущие кадровые нужды требовали профессиональных ремесленников, юристов, бюрократического аппарата, способного управлять городом или феодом.

«По сути, университеты тогда стали ответом на административно-хозяйственное усложнение жизни и вызванное им появление новых профессий, — рассказывает Тарас Вархотов, доцент кафедры философии и методологии науки МГУ имени М. В. Ломоносова. — По мере усложнения социально-экономической жизни рос спрос на владеющих грамотой и счетом людей. И университет появился как ответ на этот спрос в чисто прагматической логике. Неслучайно в структуре средневекового города он принимает форму цеха, то есть профсоюза, защищающего права и привилегии определенного типа “ремесленников”».

Права на автономию возникли у университетов изначально именно из-за их цехового статуса и стали расширяться вместе с развитием самой университетской среды. Последняя в том, еще жестко сословном обществе создавала альтернативное социальное пространство «свободных».

«Средневековый университет изначально был “народным” (populаris) в том смысле, что дети крестьян и ремесленников через систему привилегий (в виде низких цен на обучение и бесплатное жилье) становились студентами, взяв на себя ношу суровейших обязательств, неизбежных на этом тернистом пути», — пишут Джованни Реале и Дарио Антисери в книге «Западная философия: от истоков до наших дней».

Таким образом, рост свободомыслия в университете, как и его особый статус, были неизбежны, чего не могли не остерегаться власти. Практически сразу они начали ограничивать слишком напористое любопытство на законодательном уровне. В то время как студенты и ученые искали более «статусное» (в смысле независимости) пристанище либо более могущественного покровителя.

Так, в борьбе с местными властями университеты часто шли под протекторат Римского престола, а тот же Оксфорд (а затем и Кембридж), получив юридический иммунитет, родился как раз в результате такой ученой «миграции».

Следующим важный этап в истории академических свобод наступил сравнительно недавно. Знаменитый Берлинский университет, созданный в начале XIX века Вильгельмом фон Гумбольдтом, стал эталоном, на который так или иначе ориентировались все остальные европейские страны, в том числе Российская империя. При этом реформы прусского министра с точки зрения традиционного понимания академических свобод были парадоксальными.

Во-первых, он лишил университеты былой автономии, жестко подчинив их государству. Во-вторых, сделал их частью общегосударственной политики национального уровня в области образования, что дало университету совершенно новый статус. А в-третьих, дал классическое определение академическим свободам. Ведь именно в университете Гумбольдта для ученых стало обязательным совмещение преподавания с разработкой новых исследований.

Именно в таком виде мы сегодня и воспринимаем академические свободы и роль университета. Не может не быть научной свободы исследовать то, что хочется. Нельзя запрещать высказывать то, что думается. И не может государство не заботиться о благе университета, который производит по-настоящему счастливое общество за счет распространения подлинных идеалов Просвещения и всесторонней образованности.

«Окажись Гумбольдт в России сейчас…»

Безусловно, судьба столь решительного скрепления университета с государством была не безоблачной: угроза внешнего вмешательства государства в образовательный и научный процессы присутствовала постоянно. Тот же XX век — это история маятника, качающегося между полюсами идеологического контроля и плюрализма. Ведь если передавишь — не получишь экспертизы или отстанешь в технологиях, а если слишком отпустишь — получишь мощный очаг инакомыслия. И те и другие перекосы особенно заметны по академическому миру в СССР и США в годы холодной войны.

Однако удар по академическим свободам пришел откуда не ждали: из логики самого научного прогресса и развития образования, окончательно ставшего массовым. Само научное пространство постепенно усложнялось и становилось все более лоскутным, а механизмы координации между разными дисциплинами ослабевали.

Подобное усложнение не только привело к тому, что сам человек уже не мог рассчитывать получить фундаментальное и всестороннее научное образование, будь то в гуманитарной или естественной области. Многократно усложнились и механизмы контроля со стороны государства, которое постоянно увеличивало свои инвестиции в науку, вместе с тем стараясь сделать для себя академическое пространство прозрачным, а производимые им результаты — понятными.

В итоге это привело к тотальной экономизации знания. Оно оказалось полностью сведено к чистой полезности, где ценными стали именно прикладной («ремесленный») результат и столь же прикладное («ремесленное») образование, причем не только естественнонаучное, но и гуманитарное. По сути, научный процесс все больше превращался в рационализированную индустрию, представляющую образовательные услуги и безразличную к тем возвышенным идеалам, в соответствии с которыми несколько столетий назад прусский министр создал свой университет.

«Окажись Гумбольдт в России сейчас, он бы сказал, что в нашем контексте именно свобода учиться находится в наиболее плачевном состоянии, — замечает Михаил Соколов, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, научный руководитель Центра институционального анализа науки и образования. — Он видел университет как место для свободного интеллектуального роста, не скованного жестким расписанием, — идеал, которого невозможно достичь, если процесс обучения видится как подготовка кадров для определенной ниши на рынке труда. В России же он воспринимается как подготовка к конкретной специальности. Причем как чиновниками, так и самими студентами и их родителями».

«Фактическое возвращение Средневековья заметно в молчаливом отказе от признания образования ценностью самой по себе в угоду требованию прямой полезности, обоснованной строго инструментальной логикой конкретного практического применения, — замечает Тарас Вархотов. — Вот это “обоснуйте экономически” — в сущности, то же требование, что и ремесленный запрос городов на заре истории западных университетов».

Но университеты не могут принять возвращения Средних веков. Как замечает Тарас Вархотов, оказавшись под сильнейшим давлением этих новых требований, они все равно продолжают смотреть на гумбольдтовский университет как на свой идеал, «потому что ценности университета последних двухсот лет — это, конечно, просвещенческие ценности, и университет нуждается в них, поскольку они составляют его дух и основу его способности готовить образованных, мыслящих людей, способных не только к ремесленному воспроизводству, но к созданию нового знания, к открытиям. Однако мир вокруг действительно изменился».