В Мультимедиа Арт Музее открылась выставка "Константин Бранкузи. Скульптуры, рисунки, фотографии, фильмы из собрания Центра Помпиду". Работы великого скульптора Парижской школы впервые показывают в России, причем идеальным для первой встречи образом

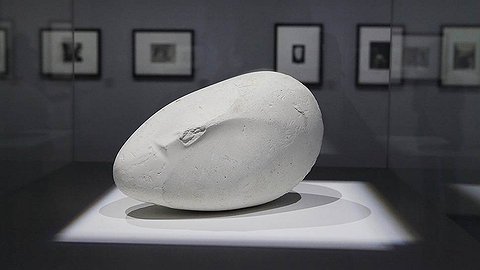

Вначале зритель, вероятно, будет разочарован: скульптур великого скульптора всего пять. Причем "Спящая муза", одно из самых известных произведений Константина Бранкузи, предстает дважды — не только в виде отполированного до блеска золотого яйца, снесенного каким-то мифическим или инопланетным пернатым, но и в виде гипсовой модели, схожей с природным яйцом куда более. А еще одна работа — и вовсе "Табурет", всем своим первобытным идолообразным обликом показывающий, как размыта в art deco грань между чистым и прикладным искусствами. Еще большим разочарованием могут стать рисунки Бранкузи — их как раз много, но они в основном слишком скульпторские, то есть рассчитанные на перевод не в плоскую картину, а в объемную фигуру, так что плоскость листа здесь как бы случайна, и непрочно закрепившаяся на ней линия совсем не собиралась радовать чей-то посторонний глаз. "Этюд обнаженной" выглядит какой-то бессмысленной мешаниной штрихов и росчерков, пока не поймешь, что она, обнаженная, вертится. Вот, собственно, об этом великом открытии великого скульптора — о том, что скульптура по природе своей подвижна, только для того, чтобы заставить ее двигаться, точнее — вращаться вокруг своей оси, не нужны ни ухищрения футуристов, развивающих бутылку в пространстве, как Умберто Боччони, ни оптические фокусы "роторельефов" Марселя Дюшана, а нужно только особое свойство формы, заставляющее самого смотрящего двигаться вокруг предмета, но, на худой конец, сгодится даже вращающаяся подставка,— и говорит выставка. Причем говорит не устами, но глазами самого Бранкузи, поскольку большую ее часть составляют сделанные им фотографии и фильмы, так что кажется, что он сам и есть главный куратор, а хранитель фотографии Центра Помпиду Жюли Джонс и директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова, выстроившие эту изысканную экспозицию, лишь прислушивались к его рекомендациям.

У него были неплохие учителя в фотографии и кинематографе: Ман Рей и Эдвард Стайхен, оба — близкие друзья. Несколько фильмов первого и снимков второго тоже показывают на выставке, но все же работы их ученика, не особо нуждавшегося в чьем-либо взгляде извне на свое искусство, преобладают. Среди них есть несколько фото- и кинокадров, где Бранкузи пытается запечатлеть движение посторонних объектов: орла в полете, лебедя в пруду, унылого румынского пейзажа, проносящегося за окном поезда. Это не самые удачные его кадры. Бранкузи — фотограф и кинооператор — делается неподражаем, как только наставляет объектив на свою скульптуру, медленно обходя ее по кругу и заставляя зрителя мысленно двигаться вслед за собой, так что вокруг пяти скульптур, привезенных в Москву во плоти, и правда порой образуются небольшие хороводы. Этим медленным ритмом проникаешься постепенно и незаметно, а потом он вдруг захватывает тебя изнутри — Эзра Паунд, друживший с Бранкузи, писал, что его скульптура обладает "кумулятивным эффектом". К слову, с ним, на вид нелюдимым мужланом, дружили исключительно интеллектуалы — Эрик Сати, Марсель Дюшан, Эжен Ионеско, Пауль Целан (последних он подкармливал, как и всю румынскую богемную диаспору в Париже, памятуя о своей голодной юности), так что знаменитые карандашные портреты Джеймса Джойса, предназначавшиеся для фронтисписа одного издания, неслучайно были заказаны именно ему. Когда накопительное воздействие, о котором говорил Паунд, достигнет нужной силы, можно почувствовать себя внутри фотографий и фильмов Бранкузи, внутри самой его мастерской, представляющей собой отдельное тотальное произведение искусства, инсталляцию. Недаром в эту мастерскую захаживала Луиз Буржуа, одна из пионерок современного инсталляторства, впрочем, нетрудно найти и другие переклички между ним и ею. Так, скажем, его отказ от пьедестала привел в итоге к ее подвешиванию скульптуры в воздухе, а его "Княгиня X", произведшая в свое время такой скандал своей фаллической внешностью, передала эстафету провокации ее "Девчушке".

Мастерская Бранкузи, целиком отошедшая по завещанию Центру Помпиду, должна сохраняться в первозданном виде и не подлежит перевозке, взглянуть на ее скульптурное содержимое своими глазами можно только в Париже. Но, насмотревшись снимков Бранкузи, думаешь, что это скорее большая удача, что нам, неподготовленной публике, показали так мало скульптур и так много авторских фотографий. Хотя в одном из эссе про Бранкузи Эзра Паунд утверждал, будто фотография бессильна передать впечатление от скульптуры, его герой придерживался прямо противоположной точки зрения, считая, что фотография (прежде всего, конечно, его собственная фотография) способна рассказать о скульптуре гораздо больше слов. И обижался на неверные слова, особенно на слово "абстракция" — возможно, потому, что оно заставляет путать радикальное, отказывающееся от природы беспредметничество с утонченной символистской практикой абстрагирования формы во славу платоновской идеи. Тут, вероятно, следовало бы поставить точку, но, раз речь идет о фотографии, а Бранкузи не оставил четких указаний на этот счет, рискнем продолжить.

Фотографии Бранкузи, настраивающие глаз зрителя на верное восприятие, складываются в большую ретроспективу. Мы видим, как в пору ученичества он, фантастически одаренный, колеблется между Францией и Италией, между закаленной в пламени бронзой и пластичным, тягучим воском, между Огюстом Роденом, в чьей мастерской продержался месяц и сбежал, чтобы не быть раздавленным таким гигантом, и Медардо Россо. Как восстает против школы и опрощается, отказываясь от всех подготовительных церемоний, набросков, эскизов и начиная по-дикарски, с налету вгрызаться в плоть камня и дерева. Как начинает упрощать и очищать форму от всего лишнего, предвосхищая обтекаемостью объемов и аэродинамичностью линий art deco. Как увлекается "примитивной" скульптурой Африки и ищет параллели в родном румынском народном искусстве и зодчестве. Но вся эта ретроспектива рассказывает нам лишь то, что касается внешней стороны формы.

О внутренней, сокровенной стороне проболтаются разве что рисунки с волшебной птицей Мэйастрэ из румынских сказок — той, что украла золотые яйца, так похожие на "Спящую музу" и спящего же "Прометея". И фотохроника веселых вечеринок в мастерской — с румынскими песнями, плясками и вышитыми, как у Анри Матисса в "Румынской блузе", рубахами на танцовщицах. И автопортреты самого Бранкузи, с годами совершенно вошедшего в образ бородатого валашского крестьянина-знахаря. И некие таинственные графики с "пирамидами судьбы". И трогающая до слез фотография матери в национальном костюме, подкрашенная угольным карандашом и, похоже, служившая ему оберегом. И снимки неизвестного фотографа, запечатлевшего освящение "Бесконечной колонны" в Тыргу-Жиу, где христианская церемония приходит в явное противоречие с языческим норовом этого памятника павшим в Великой войне — ведь ромбы орнамента с традиционных румынских надгробий, разросшиеся здесь до колоссальных размеров и вставшие один на другой, словно тела погибших, хотят добраться лестницей до самого неба и подпереть его на всякий случай, как ось мира. И, может быть, тогда, чтобы разобраться в этой зашифрованной румынской космогонии, которую легко, не подавившись, проглотил парижский сюрреализм, а с Бранкузи в кино и фото случается откровенный сюрреалистический "каминг-аут", нам вдруг захочется прийти на выставку с томиком Мирчи Элиаде.