Татьяна Андросова, воспитатель детского сада из города Красновишерска в Пермском крае, однажды взяла дом в ипотеку для своей семьи, а поселила туда чужих бабушек и дедушек. Частному дому престарелых «Забота» на 25 человек удалось все сделать не по стандартам: старики живут на берегу реки Вишера, собирают грибы, играют в карты, принимают гостей и обходятся без режима с подъемом и отбоем. «РР» побывал в Красновишерске и попытался разобраться, какой он — комфортный дом престарелых и как справляются с чувством вины те, кто «сдал» в «Заботу» своего близкого

— Из моего кабинета мы выносим стол, родственники раскладывают диван и могут ночевать рядом с бабушкой или дедушкой. Правда, за все время только у двоих было такое желание. Когда у нас умерла первая бабушка — Дуня, у меня был шок, я рыдала и не могла остановиться. Сказала: «Закрываемся, больше мне смерти не надо». Тогда в доме жили три человека, я была почти готова их в государственные учреждения передать. Почему-то когда я соглашалась открыть дом престарелых, даже мысли не возникло, что бабушки будут умирать и что я должна быть к этому готова.

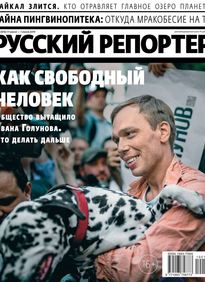

Татьяна Андросова — высокая статная женщина с ласковым голосом. Заведующая частным домом «Забота» в Красновишерске водит пальцем по табличкам на стене, бледно заполненным карандашом. По галочкам и цифрам с запятыми можно расшифровать, как дела сегодня у бабушек и дедушек, лежачих и «ходячих». У Лени, например, сахар с утра подскочил — 8,2.

Дом престарелых похож на обычный жилой — он почти ничем не выдает в себе какое-то специальное учреждение. Девять спален, кухня, большая гостиная с телевизором, три крыльца, прихожая, два кота, кролик, пес и огород. С порога пахнет куриным бульоном. Кабинет Татьяны — самый близкий к черному входу — вмещает и склад, и ординаторскую, и приемную. Дом рассчитан на 25 человек, бабушки и дедушки живут в скромных комнатах по двое и трое; четыре места пока свободны. Родственники приезжают навестить своих старичков и шутят: «Куда же мы отправимся в старости, если места уже мало?». На такой юмор способны люди, примирившиеся со своим чувством вины.

— Редко кто из родственников начинает со слов «бабушка хочет»: для стариков оказаться в доме престарелых — самый большой страх. Я долго не понимала, как можно рекламировать наш дом, — вспоминает Татьяна. — Просто я сама внутренне не могла принять, что своего родственника можно взять и сдать. «Сдать» — вот это слово… Я представляла, как у меня спрашивают: «Своего бы родного сдала?» Нет, никогда бы не сдала! Дочка одной из бабушек до сих пор боится: «Вдруг буду идти по улице, а меня встретят знакомые и спросят, как мама». Кто же поверит, что мама действительно выбрала быть в доме престарелых? Так что, когда мы открылись, я поговорила с главами поселений и попросила рассказать о нас только тем, кому нужна помощь. Реально нужна.

В кабинет Татьяны проходят две женщины лет пятидесяти — две сестры. Они усаживаются за стол и возбужденно, перебивая друг друга, рассказывают Татьяне о своей тете и о своей проблеме.

— Нам сказали, полгорода таких старух — возитесь сами. Деменция у нее, или старческое слабоумие, как говорится. Сделали операцию на глаза, так только хуже стало!..

— А мы не можем ее оставить, у меня своя семья, дети, внуки. Сестра в Мурманске — тоже не заберет.

— Нет.

— Так она же каждый день куда-то уезжает, все сумки собирает.

— Да поедет она, поедет. Машину только найдем.

— Она должна понимать, куда едет.

— Ну, это она вряд ли поймет.

— Хотела в санаторий? Скажите, что в санаторий.

— Вообще она у нас крепкая, со здоровьем раньше никогда серьезных проблем не было. Психиатр сказала, что она всех нас переживет, а у нас уже мозги плавятся. Говоришь: «Леж-ж-жи», — а ей все заниматься чем-то надо.

— Если ляжет, то уже и не встанет.

Пока вишерцы дома

Красновишерск — город в 360 километрах от Перми с населением 15 тысяч человек. Здесь было четвертое отделение Соловков, заключенные строили Вишерский целлюлозно-бумажный комбинат, который кормил город. Красновишерск был долго закрыт, в него попадали только по паспорту. В 90-м году город открыли, и во время первого советско-американского обмена на Урале американцы сплавлялись по Вишере, заходили в поселки с щитовыми домами и удивлялись, что красная и черная икра здесь всегда в продаже. Город хорошо финансировался за счет комбината — и район жил. В 2007 году предприятие перестало работать.

Единственная гостиница здесь, прямо напротив городской администрации, не числится на Booking. Единственное место, где можно поймать wi-fi, — кафе «Элит» с порцией горбуши за 80 рублей. Самые высокие здания в центре — трехэтажные ТЦ «Крепар» и каркас новой школы. Поселок, где Татьяна открыла дом престарелых, несколько лет назад по ошибке исключили из реестра; с тех пор он существует только в прописках жителей.

На центральных улицах в глаза бросаются ряды одинаковых деревянных домиков барачного типа, но с пластиковыми окнами. Улицу Гагарина пересекают коровы. На голубом заборе белой краской выведено: «Любим Вишеру — строим будущее». На самом деле строить свое будущее многие уезжают в соседние Соликамск, Березняки или вниз по Каме — в Пермь. Рабочие места сократились, на весь район осталось пять терапевтов, молодой город заметно постарел.

В 2014 году Татьяна с мужем взяли в ипотеку большой дом с тремя входами. Решили себе оставить 150 квадратов, а остальную площадь поделить на две части, под две квартиры, и выставить на продажу, чтобы отбить ипотеку. Когда младшей дочери Татьяны понадобился специализированный детский сад из-за проблем со зрением, пришлось переехать в Березняки, а дом заморозить.

— В это время у моего одноклассника бабушка ломает шейку бедра, выписывается из больницы, — рассказывает Татьяна. — Родственники живут на пятом этаже в однокомнатной квартире, а бабушка — в доме без воды и тепла, туалет на улице. Они попросились к нам в дом, где уже какой-никакой ремонт был. Мы повесили обогреватель, провели канализацию, завезли кастрюльки.

Постепенно одноклассники начали агитировать Татьяну открыть дом для других бабушек и дедушек района, у которых покосились обветшали дома или уехали близкие. Сама Татьяна не привезла в дом ни одного человека, все произошло благодаря сарафанному радио.

Два года она отбивалась от соцзащиты. О доме распускали слухи, спрашивали родственников: «А вы не боитесь, что ваши старички там просто сгорят? Кто вообще проверяет этот дом?». Татьяна понимала, что должна быть какая-то нормативная база, что надо работать по закону, но закона не знала. Одно дело — приголубить свою бабушку, родную, а другое — 20 чужих. В центре занятости ей посоветовали написать бизнес-план и зарегистрироваться как ИП. Они с мужем оформили заявку на грант, получили 108 тысяч и смонтировали пожарную сигнализацию по всему дому. Татьяна в это время все еще водила дочку в специализированный детский сад в Березняках — в 128 километрах от Красновишерска, и жила на два дома.

— Как мне муж ни говорил: «Зачем сигнализация? Это наш частный дом, никто к тебе не явится с проверками», — я знала, что как только в доме будут жить хотя бы три бабушки, к нам сразу же придут, — говорит Татьяна. — На оставшиеся 20 тысяч от гранта мы оборудовали первую комнату — своими руками, с помощью моих одноклассников. Первые три года мы там ночевали; я была и няней, и поваром, и кочегаром, менялись с мужем. Потом привела одну девочку помогать. Сейчас у нас в коллективе шесть нянь, два повара, уборщик помещений и фельдшер.

Старшие дети Татьяны сразу сказали, что никому из них этот «бизнес» передавать по наследству не надо. Ревнуют к старикам: «Мам, ты нас что-то стала меньше любить, чем своих бабулечек. Ты чего их всех обнимаешь, а потом домой идешь? Они же… сопливые».

Катя и Толик

Средний возраст постояльцев дома — 82 года. За проживание здесь платят 18 тысяч в месяц. Если не позволяет пенсия, можно меньше. Каждый день у пожилых должен быть хотя бы один повод для радости — это негласный устав. Источник эмоций очень простой: сыграть в карты, нарисовать рисунок, выбрать шляпу для прогулки, открыть парник, собрать огурцы, закрыть парник.

Родные бабушки и дедушки Татьяны умерли рано, и она не общалась близко с пенсионерами.

— По образованию я воспитатель детского сада. Всем говорю, что сейчас работаю по профессии, в «дедском» саду. Весь день повторяю: «Надень тапочки, пойдем помоем ручки, в туалет хочешь? Пролили супик — пойдем поменяем футболку, а потом порисуем». Только мои «дедки» просят иногда выпить и покурить.

Бабушки и дедушки в доме разобрали портфели. Миниатюрная Валя ухаживает за животными, высокий и молодой (65 лет) Саша, которому еще три года назад едва хватало сил пройти по коридору, уходит в лес за грибами и ягодами.

Бабе Кате 91, она не ложится спать, пока кто-то в доме не спит. Будет напоминать: «Чего сидишь, времени уже много». Она в доме в роли старосты. Запоминает, кто выходил на прогулку, кто сколько спал, кто в карты поиграл, и докладывает заведующей. Без Татьяны бабушка с незнакомыми людьми не разговаривает. Закрывается, становится колючей как еж и заявляет, что ей уже 100 лет и общение бесполезно. Когда в дом заезжал зампрокурора и зашел к ней в комнату, баба Катя с порога спросила: «Я вас приглашала? Вот и выйдите».

После обеда она сидит в гостиной вместе со всеми, но телевизор не смотрит. Развернула стул так, что каждый житель дома у нее на виду.

— Какой у тебя сегодня красивый платок. Давай сфотографируем тебя?

— Урода я.

— Как же? Ты красивая.

— Красивая, да несчастливая.

— Баба Катя, к нам гости из Москвы приехали.

— Да я здесь сама в гостях.

— Ты здесь прописана, не обманывай. Пригласишь в свою комнату?

— Нет, не хочу.

— Тогда мы сами пойдем к Толику, можно?

Толик — сын бабы Кати, ему 66 лет, но он до сих пор нуждается в материнской опеке. В «Заботу» семья попала из Вёлса — поселка на 180 километров севернее Красновишерска, дальше только Уральские горы. Чтобы добраться туда, нужно переплыть Вишеру два раза, а в половодье это почти невозможно.

Когда Толику было семь лет, его укусил клещ. Мальчику стало плохо, но никто его к врачу не отвез, и ребенка полностью парализовало. В 70-е годы всех, кто стал инвалидом, официально признавали недееспособными. Баба Катя никуда Толика от себя не отпускала — боялась, что обидят. Пока могла, таскала сына на себе или возила на санках, потом стало тяжело. Помоет его в бане — он ползет обратно домой. Один раз Толе выдали инвалидную коляску, и десятки лет о нем больше никто не вспоминал. У Толика не нарушена умственная деятельность, но он не образован. Знает цифры, может сказать, сколько времени.

Однажды баба Катя сильно заболела, ей нужна была срочная госпитализация, но в больнице мест не оказалось. Глава поселения позвонила Татьяне и попросила поселить бабушку у себя вместе с сыном и ставить ей капельницы. Так на Толика обратили внимание и решили, что недееспособный должен жить в ПНИ, его мама — тоже. Только через суд удалось добиться, чтобы баба Катя осталась в доме «Забота» рядом с сыном.

— 60 лет никого не интересовало, как Толик живет, чем он питается, как передвигается — он никому не нужный был. Только когда приехал в Красновишерск, соцзащита вдруг начала «защищать права инвалида»! Психически здорового человека — в ПНИ, — говорит Татьяна. — Баба Катя добрейший человек. Она бывает резкой, но так выражается ее защитная реакция. Она всю жизнь привыкла защищать сына. Пока мамка не разрешила, он до сих пор не сдвинется с места. Никто не верит, что ей 90.

Клиенты и гости

Татьяна три года отработала в ПНИ воспитателем, специалистом по культмассовой работе и на полставки начальником методотдела.

— Почему вы ушли?

— Я не понимала, как от богом обиженных людей можно вообще что-то требовать, мне было там очень некомфортно. Я не хочу сказать, что там работают черствые люди. Большинство действительно профессионально занимаются уходом. Но есть государственные стандарты. Если положено три памперса в день поменять, то больше бабушке никто не даст. И никого не волнует, что при определенных обстоятельствах менять его нужно каждый час.

— Почему настолько сложно сдвигать эти стандарты?

— Думаю, что надо не стандарты менять, а систему контроля: по-человечески отнестись к людям, разработать новые правила проверки, почему нет? Но учитывать особенности каждого ведь сложно, — проще всех под одну гребенку.

— Как вы набирали нянечек, которым понравится такая работа?

— Сначала думала, что буду брать педагогов. Потом поняла, что выбирать надо иначе: эмоции, которые нужны старикам, дают совсем не педагоги. Бабушке хочется, чтобы ее просто обняли, по спинке погладили… Мы же понимаем, почему социального работника не встречаешь на каждом шагу — потому что это не престижно. Кто мечтал менять памперсы бабушкам? Понятно, что никто с высшим образованием не пойдет на эту должность. Я готова учить, поэтому выбираю чисто по человеческим качествам. Чтобы были добрые, взвешенные, чтобы болели душой. Есть один тест — известное стихотворение дедушки, который умер в доме престарелых в маленьком австралийском городке. Когда новые девчонки приходят, я даю им почитать стихотворение и смотрю на их реакцию. Те, которые заплакали, — мои. Я буду оплачивать им курсы и научу всему. Еще я решила не брать людей из государственных учреждений. Приходили мои знакомые и говорили: «Татьяна Васильевна, но я ведь не буду работать так, как в ПНИ». Тот, кто поработал в госучреждении, все-таки идет за зарплатой — поменяла памперс одному или поменяла двадцати, неважно. В 17.00 рабочий день закончился, можно встать и уйти.

— Вы тоже работали в госучреждении. Может, и нянечки из ПНИ, которые к вам просились, просто сделали свой моральный выбор.

— Может быть, но я пока стараюсь брать совершенно непричастных людей. Я начинаю собрание с того, что для нас основное — наши старики, то есть наши гости. Для тех, кто живет в ПНИ, есть федеральным законом установленное название — «клиенты». Сразу видно, когда на конференциях выступают частники, а когда представители госучреждения. Государственные отчитываются о работе так: «Лежачих клиентов столько-то, стоячих столько-то». Там нет фамилий, там не может быть никакой ласковой «бабушки Мани». Но хочется вступиться за государственников: девочки такую колоссальную работу делают, а зарплата все урезается. Возможно, есть злоба на руководство — вредности сняли, дополнительный отпуск сняли. На основании того, что они теперь официально не санитарки, а гувернантки. Просто переименовали.

— Вы сами не жалеете о тех временах, когда работали в ПНИ?

— Жалею только об одном. В ПНИ у меня была девушка Ольга — глубокий инвалид, ножки кузнечиком. В глазах можно было просто утонуть. Ресницы огромные. Она не говорила, из дома малютки ее отдали в детский дом для больных детей, а оттуда в ПНИ. Судьба расписана. Так как я там работала воспитателем, я занималась только с теми, у кого в программе реабилитации прописано «культмассовая работа» — такие правила. Из 150 человек 20 — мои клиенты, а с другими возиться — не моя обязанность. Ольге не прописали культмассовую работу, поэтому утром я приходила к ней, умывала, заплетала и говорила: «Пойду наверх работать», — а вечером прощалась и обещала прийти завтра. Я говорила мужу: «Давай заберем ее домой». Девчонки рассказывали, что когда я уволилась из ПНИ, она на своих ножках поднялась на третий этаж и плакала у кабинета. Жалею о том, что не забрала ее. Олю перевели из Красновишерска, я не знаю, что с ней сейчас. Но эти глаза…

Тепло и запах супа

Нянечка Оля — в зеленом халате, как у продавцов, и с собранными на затылке волосами — резко встает из-за стола. Она берет за руку Сережу и уводит с кухни. Няни просили его посидеть спокойно, пока не закончился обед, но беспокойному не сидится. Сереже за 60, он выше Оли; в брюках, не достающих до щиколотки, и в заправленной футболке он похож на мальчишку. Оля дает Сереже книгу, садится с ним рядом на диван, обхватывает за пояс — и так они молча сидят в обнимку, пока Сережа серьезно листает «Антологию анекдота», в которой понимает что-то свое.

— Когда я пришла в дом, здесь жили только четыре человека. И все хорошенькие, — Оля говорит тихо, с хрипотцой, опершись локтями на стол. — А раньше где мы только ни были, чем только ни занимались! И на пилораме работала, и сторожем. Где у нас здесь есть работа? Мы никакой не боимся, везде трудимся.

— Сомневались, что сможете?

— У меня не было опыта работы с пожилыми людьми. Но когда я зашла сюда, здесь вкусно пахло и так тепло было…

— Чем пахло?

— Супом.

— Вы помогаете тем, кто уже не может ухаживать за собой. Это тяжело. Что вам нравится в такой работе?

— Все! Что спасибо тысячу раз в день говорят — этого больше нигде не услышишь, только здесь. Они меня по имени знают. Хотя те, у кого Альцгеймер, редко имена запоминают. Пускай другим именем назовут, но я-то знаю, что ко мне обращаются. Валя часто зовет меня, как себя — Валей. И хорошо, пускай буду Валей.

— Вы часто чувствуете, что не справляетесь?

— Бывает психологически тяжело. Они ведь не знают команд «встать» и «сесть» — у каждого свой характер. Они люди, что хотят, то и делают! Это мы должны подстраиваться под них. Главное — с ними общаться. С бабой Анечкой, например, надо общаться руками. Наши руки — это ее руки. Она-то думает, что все еще видит. Мы помогаем ей и хвалим так, будто она делает все сама. Кровать поправим и говорим ей: молодец. В общем, как чувствуешь, так и надо себя вести. Любишь, и все.

В комнату по коридору бодро шаркает Валя, худенькая тревожная старушка с седыми кудрями и большими серыми глазами. Она подсаживается на соседнюю койку и начинает беседу:

— Мне говорит тут одна: пойдем на веранду. А я уже вчера была, сегодня не пойду — упаду и могу не встать. Нам, бабушкам, что… У нас уже памяти нет, сейчас скажешь — тут же забыли. Голова болит, ноги худо носят.

— Чем вы сегодня занимались вместо прогулки?

— Мы посидели у телевизора. Но я плохая, я уже никто… Я только покою радуюсь. Когда ты уже никто, так ничего и не нравится. А так у нас тут хорошо, воздух.

— Почему плохая?

— Состояние мое уже плохое, не позволяет ничего. Так что зачем мне болтаться здесь? Только заведующую где-то надо увидеть. Но как увидеть, если у меня в глазах туман? Я расчет беру, ухожу с сегодняшнего дня. Увольняюсь! — вдруг Вале кажется, что в доме она не живет, а работает. — Какая из меня работница, если я отключаюсь?

Бабушки с Альцгеймером живут в своем мире. Но и в болезни чувствуют: что-то с ними происходит, что-то уже по-другому — не как раньше.

— Самое главное — вы никогда их не переубедите, — говорит Татьяна. — Вылечить эту болезнь нельзя. Важно общение, чтобы они постоянно говорили с кем-то, не прекращали. Самое опасное для них — остаться без людей рядом, потому что они будут забывать не только то, что с ними за день происходит, но и как это — разговаривать.

Волшебное лекарство

Незрячая баба Анечка, с которой нужно разговаривать руками, ищет булавку под воротником и не может найти. Нянечки подсказывают, что сегодня она в другом платье, а булавка, скорее всего, осталась на сарафане. Анечке приносят таз с водой, поливают руки из чайника перед едой.

— Баба Анечка, ты ведь волшебное лекарство еще просила?

Баба Анечка заливается смехом. Лекарство — это стакан воды и капля корвалола для запаха — сразу все проходит. Баба Анечка считает, что прожила до 92 лет потому, что много ела хрена, за которым в Пермский край приезжают с юга.

— Я жила в деревне, в полукилометре от города. Ее снесли во время войны и даже палочки не оставили, — рассказывает Анечка. — Было 13 ровесников, только я осталась в живых. Нигде не бывала больше. Вырастила двоих сыновей и для них квартиру купила по речке, хороший домик. Я жила одна, скотину держала — корову, телку, овечек. А потом сын приказал: «Хватит». Вообще у меня три сына — двое приемных, у них утонула мама, когда одному была два, а другому четыре года. Хорошо я их воспитала, ни разу не переругались.

— Кем вы работали?

— Животноводом. Я Герой Труда, только на руках у меня нет свидетельства об этом. Может быть, его украли и кто-то за меня теперь получает денежку. Как бы выручить мне своего Героя Труда? Говорят, 1438 рублей платят. Вот я ложусь и думаю: как бы мне его отдали… Это же мой труд. Заявление писать в нарсуд? Вот так труженица трудилась-трудилась, а теперь сидит, молчит. Но я верю, что самое важное в человеке — это доброта. Будьте, ребята, добрыми.

Соседку бабы Анечки, Веру Григорьевну, посадили за стол обедать. Она медленно ест, слушает разговор, одобрительно кивает головой и, как будто сделав какой-то вывод, впервые за полчаса обращается к бабе Анечке:

— Спасибо вам большое.

— За что?

— За угощение.

— Да не угощала я вас ничем.

Ревизоры

Чтобы родственникам было проще отдать бабушку или дедушку в дом «Забота», чтобы им было не стыдно, а спокойно, Татьяна пытается перенести все, что есть в ее семье, в свой «дом-два».

— Должно быть как дома, а не как в учреждении. А как — дома? Решила, что праздники мы отмечаем день в день. Если это Новый год, то собираемся вечером 31 декабря. Если 8 марта, то не 7-го и не 9-го. Я прихожу со своей семьей, няни — со своими семьями, съезжаются родственники. Некоторые просят: «Давайте чуть пораньше соберемся, чтобы мы успели к столу домой». Нет! Если за столом кого-то не хватает, обязательно пойдут узнавать, почему Клава еще не пришла. Если кого-то увозят в больницу, волнуются, как там. Когда я с младшей дочерью ездила на операцию, мне нянечки утром звонят и докладывают: «Они с утра ничего не едят. Скажите им пару слов, что все хорошо». Это дорогого стоит для меня.

Когда родственники приезжают заключать договор, Татьяна им говорит: «Мы теперь семья, мы объединились. Вы мне доверяете своего родственника как родному человеку, значит, и вы мне будете как родные». Родственники не должны предупреждать, если хотят навестить бабушку или дедушку, могут приехать в дом в любой момент. Этот принцип важен и для того, чтобы качество ухода оставалось высоким. Родные — главные ревизоры.

Константин, руководитель Красновишерского военно-муниципального архива, заходит в дом с двумя пакетами памперсов. Его маме 88 лет, она заслуженный учитель русского и литературы, 30 лет учила детей в Кизиле. Когда начались проблемы со здоровьем и оставаться без родных в городе стало небезопасно, Константин забрал маму в Красновишерск. Переезд дался слишком тяжело, состояние ухудшилось, и несколько месяцев по ночам не спала вся семья.

— Я тут с вами немножко откровенничаю, — Константин сжимает в руке пакет и говорит торопливо. — В какой-то момент я понял, что еще вот немного, и я сам стану пациентом! Я обсуждал это с психиатром. Просыпался по шесть раз за ночь, у жены приступы аритмии случались. Из-за неадекватного поведения мамы присматривать за ней отказались даже женщины, которые были с ней знакомы. А у меня архив — приходилось бежать с работы домой и каждый раз ждать худшего. И видеть это худшее. Уже на следующий день после того, как мы отвезли маму к Татьяне Васильевне, я был готов забрать ее обратно домой. Чувствовал себя не в своей тарелке. И до сих пор ощущаю вину, если честно. Но по-другому никак, ну никак!

— Вы часто навещаете маму?

— Каждую неделю. Она, конечно, живет в выдуманном мире — и в Кизиле бывает, и уроки ведет, жалуется, что пациенты плохо учатся… Если кто-то неправильно говорит, сделает замечание: «Есть другое слово, можно им заменить». Если в Кизиле она каждый день вызывала скорую и врачи уже отказывались принимать вызов — видимо, она это делала от одиночества, — то здесь все вдруг прекратилось! Давление нормализовалось, серьезных приступов нет.

— Вы представляете себя на месте мамы?

— Представлял, думал об этом. Я бы не хотел своим детям создавать сложности. У жены подруга работает в похожем доме престарелых в Германии. И у них там очередь в подобные заведения! Люди заранее готовятся, выбирают. Возможно, и наша система выстроится так же.

Достойно перейти в…

Неясно, как выглядит счастливая старость, если родные не рядом, ноги «худо носят», память отказывает, а дом превратился в ветошь и вообще списан. Бабушки всерьез благодарят за покой, радуются цветку сирени и ни о чем не просят. «Хорошо» для них — это когда не плохо: когда не потерялось свидетельство о Герое Труда, когда удалось спастись от ПНИ, когда родственники живы и не забывают приезжать.

«Забота» отказалась от стандартов, которые для любого государственного учреждения, помогающего пожилым, становятся инъекцией тоски. Татьяна, поработав в ПНИ, смогла своими силами поднять уровень помощи одиноким старикам в Красновишерске до нормального, приемлемого. И кажется, что это уже подвиг. Но подход, подразумевающий комфортное «доживание», размеренное течение жизни, которая скорее заканчивается, чем продолжается, влияет на качество этих последних месяцев или лет и снижает требования к ним.

— Я только сейчас начинаю понимать, что мы даем им не только заботу, — рассуждает Татьяна. — Заканчивается жизнь на этой земле. Мы помогаем достойно перейти в… то есть не одному, в холодном доме, а все-таки при людях.

— Часто старики в «Заботе» говорят: «не знаю, чего желаю», «мне уже ничего не надо»? С этим можно бороться?

— Это практически у всех. Понятно, что наш дом совсем не похож на учреждение государственного образца, мы стараемся, чтобы бабушкам и дедушкам хотелось просыпаться по утрам, но все равно им нужна адаптация. У женщин этот период тяжелее проходит, у мужчин меньше привязанности к дому. Где койка, где покормили — там и дом. А бабушки говорят: «Мне бы зеленые шторки, и стол у меня всегда справа стоял». Возможно, мы все придем к тому, что будем готовиться к переезду в такие дома, сами их будем выбирать, как в Германии. Кто знает, какая болезнь нас настигнет. Я постепенно осознаю, что лучше жить в специализированном доме. А для них, для бабушек 80–90 лет, оказаться в доме престарелых все равно было большим страхом.

— Если после лета, когда бабушки и дедушки на грядках, к вам приедут новые люди, а мест не хватит, начнете отказывать?

— Мне говорят, что пора уже расширяться, но я принципиально против. Дом должен быть не более 25 человек, тогда будет семейное отношение. Если станет 30–40 — это все равно что сто, они уже себя потеряют.

Объективно комфортный и внимательный к старикам дом престарелых позволяет родственникам не делать больше ложный выбор: гуманное отношение к пожилому близкому или возможность уехать из деревни, развиваться, строить карьеру. Такого выбора быть не должно.

— Основная идея — чтобы пожилые вишерцы оставались дома и могли отпустить своих детей на учебу или на заработки в другие города, — говорит Татьяна. — Ведь работы в городе нет, а молодые все равно остаются здесь: «Как же я брошу маму? Что люди скажут?» Старики хотят, чтобы их похоронили рядом с родителями. Но жить в деревне хорошо, если есть колонка и она зимой не замерзла. А если замерзла — тогда это дрова колоть, это воду таскать с реки. Натопить хотя бы до 18 градусов избушки, которые были построены в 30-е годы, почти невозможно. В общем, кто-то сказал: «Чтобы сохранить семью, ее надо разделить».

Редакция "РР" благодарит Фонд Тимченко за организацию поездки