Россия не чувствует Донбасс — сложно и невыносимо. Мы иногда узнаем про обстрелы, про переговоры Большой четверки, выдачу российских паспортов. Но не чувствуем, как так жить. Этот репортаж — способ почувствовать жизнь в Донецке буквально через запах. Наша героиня, Злата Н., — парфюмер, она привозит флаконы духов через линию разграничения и разливает их в пузырьки для местных — от 15 до 5 мл, маленькие — для совсем бедных. Она чувствует запах города: запах разбитой снарядом квартиры, запах Путиловки, запах горя, запах войны, запах застоя — самый тяжелый

Через сквер на бульваре Пушкина бежит худенькая женщина в красной спортивной шапочке. Поймав мой взгляд в высоком окне кофейни, заходит в помещение, снимает куртку, садится за столик, достает из сумки пузырьки с духами, подписанные от руки. Нервно переставляет их тонкими пальцами с места на место. Придвигает поближе ко мне.

— Ван Клиф — Néroli Amara, — сбивчиво говорит она, отвинчивая золотую крышечку с пузырька и протягивая его к моему носу. — Мускус, лимон, перец, бергамот. Tobacco Франка Бокле — родственный Tobacco Vanille Тома Форда, — она открывает другой пузырек. — Не подделка! — как будто спохватывается. — Та же ниша, но стоит в четыре раза дешевле. Paradis Perdu — «Потерянный рай»… Вы чувствуете запах свежей травы, соснового бора и небольших озерец? Запах камыша? Какие у вас ассоциации с этим запахом?

— Щурово, — она возвращает пузырек себе под нос и прикрывает глаза. — Ощущение леса и весны. Летнее детство. Папа и мама работали на шахте тридцать пять лет, и им на каждое лето выдавали путевку в санаторий Щурово. Я давно там не была, сейчас это украинская территория. Иногда сядешь на скамейку тут на бульваре Пушкина в Донецке летом, когда погода чуть-чуть сыроватая, и на тебя пахнет теми зелеными ароматами. Потерянный рай… — она затягивается пузырьком. — Пять миллилитров — триста шестьдесят пять рублей. Шесть — четыреста тридцать пять, девять — шестьсот пятьдесят.

— А где ваши родители сейчас? — спрашиваю ее.

Разливальщица духов сгребает к себе пузырьки. Снимает шапочку. Огромная золотая копна волос, непонятно как выросшая у этой тонкой бледной женщины, рассыпается по плечам. Она берется за волосы двумя руками, сгребает к одному плечу, проводит по ним ладонями, приглаживая. На эти нервные движения уходит минуты две.

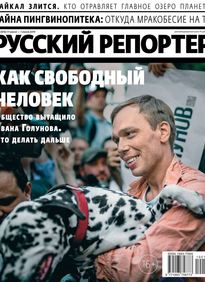

Злата — разливальщица духов — похожа на уставшую полустертую Николь Кидман.

— А когда вы начали продавать духи? — меняю я вопрос.

— Когда поняла, что это экономически выгодно. Можно иметь много настоящих ароматов в маленьких дозах за небольшие деньги, — отвечает она. — Я поехала в Украину — я знаю, где там взять подешевле, — купила флакон духов. Создала в соцсетях группу по распиву — так называется разлив из оригинального флакона, и начала продавать отливанты. Так называются эти пузырьки, — она снова сгребает пузырьки в кучу, и они звякают пузатыми боками, — в которые отлили из большого флакона. У нас после войны уровень жизни тут подупал, у нас такие цены, а зарплаты вообще маленькие. Не все могут позволить себе большой флакон. Флакон — это, считай, средняя зарплата. Но распив не только в Донецке популярен — в маленьких городах России и Украины тоже. В моем деле главное — красиво рассказать об аромате, но я до сих пор не научилась хвалить то, что мне самой не нравится. Вам пять миллилитров? Девять? Какой аромат вам понравился?

— А я дико дорогие не беру. Не все могут себе дорогие позволить. У меня сильно развито обоняние, — она шмыгает носом, — наверное, потому, что я плохо вижу. Я люблю выходить на бульвар, сидеть на скамейке и нюхать — чем люди пахнут. И некоторые их ароматы вызывают во мне воспоминания: могу вдруг вспомнить то, что было двадцать лет назад, потому что в тот день от кого-то тоже так пахло.

— А запах Донецка изменился из-за войны? — спрашиваю я, и она поворачивается к окну, как будто через него можно почувствовать запах.

— А запахи просто постепенно из него ушли, — отвечает она. — Я не уезжала во время войны, и запах города для меня менялся постепенно. Это те люди, которые уезжали на несколько лет и вернулись, могут сказать, чем для них город стал другим. Я до войны жила на Путиловке, там жизнь только теплится сейчас. Раньше Донецк пах промышленностью. Потом заводы остановились, химические запахи из города ушли, а пришел запах войны — у пороховой пыли специфический запах. Его сложно объяснить. Он пахнет тревогой. Я сейчас вспоминаю этот запах, — она прикрывает глаза. — Если я сейчас его почувствую, то вспомню все. Даже не верится, что только три года назад все это было. Но сейчас я хочу вспоминать только запахи моих духов. — Она открывает еще один флакон и протягивает мне.

Тяжело и приторно пахнет пачули.

— Это новый аромат, — говорит она. — Я ездила за ним пешком. Это местный сленг. Пешком — так называется весь процесс выезда на Украину: доезжаешь до Южного вокзала, там не садишься, а набиваешься в автобус, едешь до нуля на границе, быстро выбегаешь и бежишь занимать очередь на паспортный контроль. Республиканский контроль очень долгий, в последний раз в первые ноябрьские морозы я три часа стояла. Когда проходишь этот ад, быстро садишься в еще один автобус, он довозит тебя до украинского нуля. Выскакиваешь, бежишь на маршрутку, которая перевозит людей до украинского паспортного контроля. А там все организовано по-серьезному и надолго — навесы, автобусы. Проходишь паспортный контроль и едешь куда тебе надо. Я еду в Курахово и сразу иду на «Новую Почту» — я туда заказываю в интернете духи. В Украине духи дешевле, чем в России. А можно поехать из Донецка в Курахово на перевозчике, за пятьсот гривен. Это дорого.

— Мне в Донецке нравится. В Украине снимать квартиру дороже, а у меня своей нет — я ее лишилась. Плюс вся их идеология… Мы, пережившие в Донецке войну, уже другие. Хотя Курахово и Краснооармейск так же пахнут, как Донецк. Это такие же шахтерские города.

— Пять больших флаконов. В основном зеленые ароматы. Мой любимый — Hermes, «Сады Нила». От него пахнет Путиловским лесом. Моя мама работала на шахте Октябрьской экономистом-плановиком, а папа — горным инженером на Бутовке. Наверное, ее уже нету, она в самом Путиловском лесу находится, а лес весь заминирован. Наш дом стоял напротив стадиона «Монолит». От него пешком можно было попасть на шахту Бутовку. И весной все эти запахи будоражили меня, мы с папой заходили в лес, когда в нем зацветали желтые водяные фиалки. Они так быстро отцветают весной… Было так красиво! И мы ходили, а я дышала. Вот один ставок, вот другой. С папой мы могли исходить весь лес вдоль и поперек. Я собирала фиалки. Я маленькой была. Папа разжигал костер, вырезал мне из деревяшек ножечки и вилочки, и я варила в консервной банке борщ. А он сидит и читает себе газетку, пока я с банкой копошусь. У меня был брат, старше меня на десять лет. Он умер десять лет назад. Заболел. Ему диагностировали БАС (боковой амиотрофический склероз) — ту же болезнь, которая была у Стивена Хокинга. Ему было сорок, он был здоров, и у него только родился второй сын. Болезнь развивалась по чуть-чуть — началось с пальца. Это не лечится. Сейчас я могу себе только представлять, что у него было в голове, когда он ждал смерти. Его вдова уехала в Киев, как только началась война. Она думает, что вернется. Но она уже не вернется. Она уже не поймет жизни здесь.

— Чего она не поймет?

— Например, комендантского часа. Отсутствие банковской системы и ночной жизни. Тут магазины работают только до семи. И летом в семь вечера, когда наступает самая прохлада, ты не можешь приехать погулять в центр потому, что в девять вечера уже даже на такси не уедешь. И тут еще что-то поменялось, но я не могу объяснить, что… Отчего мы стали какими-то другими? Или это не мы другие — а они, уехавшие и захотевшие через три года вернуться?

— Посмотрите в окно, — мы поворачиваемся к окну в тот самый момент, когда уже в свете фонаря мимо него идет сгорбленный дед и со странным выражением лица украдкой заглядывает внутрь. — Ходят люди, — продолжаю я. — Едут машины. Что поменялось?

— Не знаю. Я много думала об этом. Может, мы для них стали другими потому, что пережили обстрелы, а они не знают, что это такое, когда у тебя свистит над головой. Я забыла, забыла, — машет она тонкими руками. — Так бывает — думаешь: «Какой кошмар! Я сейчас умру от этой боли», — и кажется, что невозможно такое забыть, но проходит время, и боль чувствуется по-другому. Я не знаю, как описать это что-то. Может, оно в натянутости, которая появилась между пережившими обстрелы и вернувшимися? Между нами и ими есть какая-то неловкость. Я за Донецк. Я за Донецк. Какой аромат вы будете брать?

— Шесть лет назад, когда еще не было войны, в это время погода была такой же, и снег лежал. Все было так же. И те ели стояли. Что же сейчас не так?

— А может… — на лице разливальщицы появляется выражение, какое бывает у людей, которым самим себя становится сильно жаль. — А может, тогда были живы те, которые умерли? Может, нам их не хватает?

Она сгребает свои пузырьки, они жалобно звякают. Уходит. Фонари в сквере зажглись раньше, чем они обычно зажигаются, например, в Москве, и в этом световом контрасте прохожие, уходящие в темнеющую серость, кажутся тенями тех, кто не пережил войну. Дверь в кафе открывается, и напротив меня садятся два перевозчика.

Запах денег

— А у нас день сурка, — говорит один из них. — Каждый день одно и то же. Едешь на ту сторону, отвозишь людей, возвращаешься, и так проходят дни, месяцы — а все то же самое.

— А чего бы вам хотелось? — спрашиваю я, и мужчины ссутулившись, смотрят на меня, тяжелым взглядом спрашивая: «А не шутишь?».

— Хоть чего-нибудь, — наконец, говорит один из них. — Понимаете, мы живем в нескольких составляющих — российской и еще какой-то. Российская работает как часы: у нас в домах горит свет, нам тепло, и елку-красавицу нам на площади поставили. Но вы зайдите в торговые центры — и увидите, как по ним ходят люди и ничего не покупают. Они туда приходят, просто чтобы не сидеть дома, но денег на покупки у них нет. Сейчас они вокруг елки гуляют, а зайти в такое кафе, отдохнуть у многих денег нет. Потому что наша местная составляющая не развивается: экономика не растет, все работает на внутренний рынок, и ты хочешь много работать и заработать больше денег, потому что мечтаешь о путешествии. Но тут ты никогда не будешь зарабатывать больше, чем тебе платят. Потому что мы — закрытая территория. Девяностые вернулись.

— Не думайте, что в России все люди живут богато, многие тоже не могут путешествовать, — говорю я.

— Но вы можете сойти с ума, пойти в банк, взять потребительский кредит и поехать отдыхать, не думая о том, чем будете расплачиваться! — возражает он. — А мы лишены даже возможности сойти с ума. У вас, может, тоже нет денег, но есть надежда и мечта. А у нас ничего этого нет и ничего не меняется.

— День сурка, — подтверждает второй, явно немногословный. — Для психики это тяжело. Слушайте, насчет пенсий вы хотели узнать, — он достает из кармана ручку и, толкнув локтем соседа, начинает рисовать на салфетке.

— Поездка на ту сторону с нами стоит пятьсот гривен в одну сторону. Считайте, 1000 гривен — это 2600 рублей. Минимальная украинская пенсия — 2000 гривен. Есть больше. Поехать и сразу получить пенсию за полгода нельзя, надо появляться раз в пятьдесят восемь дней. Не появишься — пенсию блокируют на полгода или год. Да, Украина создает нашим пенсионерам максимальное количество препятствий и делает все, чтобы деньги остались в бюджете, — отобрав салфетку у соседа, он рисует отправную точку из Донецка, блокпосты, паспортные контроли и все препятствия, которые придется преодолеть тем пенсионерам, которые хотят сэкономить и едут «пешком», как Злата. — А там еще где-то переночевать надо и что-то поесть. Тысяча гривен — это минимум, который тратит пенсионер на поездку туда. Но это далеко не все траты. Республиканские пенсионеры стали бизнесом для сотрудников пенсионного фонда Украины. Их посредники берут на себя оформление документов на получение пенсии за отдельную плату. Они держат карту пенсионера у себя, и когда тот приезжает раз в пятьдесят восемь дней, сами идут с ним в фонд и сами получают с ним деньги. И это еще не все махинации той стороны. Минимальная республиканская пенсия — 4800 рублей (после повышения на20% c1 января. — «РР»).

Запах смерти

— В маленьких квартирах невозможно порядок навести, — Злата пропускает меня вперед, и я прохожу в тесную комнату, занятую посередине раскладным диваном, а по бокам — чемоданами, сумками и нагромождением вещей.

На полочках старой полированной стенки — батареи флаконов дорогих духов, которые вступают в странный контраст с этой темной однокомнатной квартирой.

— Все в Украине куплены, — говорит Злата, подходя к полкам. — Вот этот считается гурманским, — она открывает блестящий флакон. — Чувствуете — сливки и орех? А этот стоит носить только летом, — она снимает с прозрачного флакона крышку в виде лохматой розы. — Это самый новый распив, — она глубоко вдыхает аромат и дает понюхать мне. — Я даже продала сегодня такой отливант. Но он зимой не раскроется, только летом — на разгоряченной коже. Перебейте, — она открывает банку с молотым кофе и протягивает мне. — В парфюмерных магазинах так делают: затягиваются кофе, чтобы чувствовать запах, когда надышишься разными. А этот — пудровый фиалковый. Чувствуете?.. А эти я не продаю! — нервно вскрикивает она, когда я тяну руку к флакону — прозрачному, с темно-зеленым дном, словно на него ссыпался осадок хвойного аромата. — Это же «Сады Нила», мой личный флакон. Но понюхайте, — она снимает прозрачную, похожую на абажур крышечку. — Вы были когда-нибудь в Путиловском лесу? Чувствуете запах сена, подсохшей и выгоревшей травы-ветивера и ставков?

— Нет, я никогда там не была. А где ваши родители?

Разливальщица выдвигает ящик стенки и вынимает из него фотографию.

— Это они еще молодые, — говорит она об изображенных на фото мужчине и женщине, — когда еще нас не было. Это — папа. Это — мама.

Она вытаскивает из того же ящика флакон, в котором желтая жидкость плещется на дне, затягивается им.

— Это мамин, — говорит она. — В нем мамин запах. Evidence «Ив Роше». Иногда я вот так беру его, — она задерживает в себе аромат вместе с дыханием, — и нюхаю, чтобы запах мамы из памяти не стерся. Пять лет уже прошло, и мне уже немножко полегче. Четырнадцатый — самый страшный год в моей жизни. Она умерла шестого мая, у нее сердце схватило. Она очень переживала из-за майдана и блокпостов, которые уже появлялись в городе. Она боялась за меня. И если бы она не умерла шестого мая, она бы точно умерла двадцать шестого. Двадцать шестого мая я вышла на балкон, он смотрит на Путиловский лес. Внизу уже военные залегли с автоматами, а надо мной — очень низко — пролетели украинские вертолеты. Что я должна была думать? Никто не понимал, что происходит. В город уже прилетели снаряды. Мы с мужем сняли эту квартиру — на Шахтерской. Мама умерла. Папа оставался на Путиловке. В конце июля мы забрали его и поехали к отцу мужа в Ейск. Месяц мы там пересидели, но это был ад, особенно для папы. У него уже начал портиться характер, и ему было тяжело в чужом доме. Мы вернулись в начале сентября, когда объявили перемирие, и мы еще не знали, что оно будет таким. Завезли отца домой, как он хотел, и поехали на Шахтерскую. Отец страдал ужасно, он сам по себе меланхолик. Хотел домой, в свое кресло. Когда он заходил в нашу квартиру, он сказал: «Все. Я больше отсюда никуда не уйду». Через три дня начался обстрел аэропорта, по Путиловке лупили, крытый рынок горел. Прилетело в наш дом. И куда? В нашу квартиру, естественно.

— И ваш отец погиб?

— Нет. После смерти мамы у него появилась привычка — спать до двенадцати дня. Но в тот день он встал пораньше и сел в кресло. Градина попала в его кровать. Она разнесла всю комнату. Снаряд пролетел в метре от него. Папу из кресла выкинуло в угол, но он был цел, только поцарапал руку. В тот день мы не смогли к нему попасть — шел сильный обстрел. Но на следующий день прорвались… Знаете, он ведь в последние дни постоянно лез на балкон — с той стороны, откуда стреляли. Я говорила — «Зайди! Убьют!» А он отвечал: «Пусть убьют!» И я поняла, что он хочет умереть.

— Он умер?

— Кстати, когда все только начиналось в апреле, он говорил: «Сейчас они разберутся со Славянском и придут, нас стрелять будут». Но тогда в это никто не верил. Как?! Донецк — такой город! Разве можно по нему стрелять?! Никто не верил до последнего. А потом… приехала одна военная колонна. Другая. Везут оружие — хорошего не жди. Просто он всегда сокрушался, что упустил какие-то возможности и нам с братом чего-то недодал. Хотя брат получил два высших образования. А снаряд этот был знаком, что он должен жить. Но он страдал, он мучился. Это мама прилегла на пять минут — и все…

— Вы прорвались к дому, зашли… И что?

— Я зашла в квартиру, муж шел первый. И он даже не пустил меня туда. Нет, я уже все поняла. Вечером отец звонил, и голос у него был тихий. Когда мы ехали, все как будто гремело, стреляли, но когда я зашла в квартиру, все стихло. В доме оставались только одни соседи — они держались до последнего и уходили в подвал. Мы зашли в коридор. Муж пошел на кухню. И сказал: «Так. Стой. Все. Не надо». Я даже не помню, что еще он мне сказал и как он сказал. Но я сразу поняла, что отец — сам. Я побежала в комнату и завыла. Прибежала соседка. Понимаете, мы в этом доме жили поколениями — по сорок-пятьдесят лет, и те, кто поселился двадцать лет назад, считались новичками. Она увела меня к себе. Может, когда снаряд в него не попал, он просто решил, что пока он сам себя не убьет, ему придется жить? Хоронили на следующий день в Щегловке — рядом с мамой и братом. Там все гремело, и были только мы с мужем. Было страшно — не мне, могильщикам. А я, может, знала, что в меня не прилетит. Я, может, знала, что мое горе закрыло меня от снаряда. Самое страшное уже случилось, страшнее не будет… Самые популярные у нас сейчас ароматы — «Дольче энд Габбана». Но я стараюсь от таких избитых запахов уходить, — она открывает флакон. — «Баккару» не покупаю, слишком дорого. Я знаю, что в Москве этот запах в моде у богатых женщин, но я слышу в нем йод и бинты, как будто кто-то ест сладкую вату в операционной. А понюхайте этот — какой черносливный! Этот любят брюнетки. А этот — блондинки. А этот от «Молинард», я уже его продала подруге, завтра отдам. И эти остатки у меня уже забронировали вместе с флаконом. А этот угадайте, чем пахнет, — она снимает крышку с флакона, в котором желтая тягучая жидкость. — Ну, скажите хоть одну свою ассоциацию!

— Я представляю пожилую женщину в церкви. Сильно пахнет ладаном.

— Это «Маркиз де Сад»...

На кухне Злата крошит свиное легкое на дощечке, смешивает тугие мясные кубики с отрубями и засыпает в миску кота.

— Раньше мы получали российскую гуманитарку, — говорит она, — но сейчас ее не дают. И мы берем международную. Там тушенка, мука, рис, гречка, дрожжи и масло. Вон она лежит, — показывает куда-то в сторону горбов у стены, составленных из многочисленных чемоданов. — Раз в три месяца на рынке «Маяк» проходит раздача. Мы приходим, предъявляем паспорт, там наша прописка, и нам как путиловским дают. Но рацион уже, конечно, не тот, что до войны. Может, я как-то с духами раскручусь, и будет лучше?

Запах обиды

— Вот парадокс, — говорит Злата, выглядывая из окна такси, — магазины дорогой одежды в центре открываются. А я никак не могу совместить их со своим окружением. Все кричат, что зарплаты мизерные, что сидят на хлебе и воде, но посмотришь — а кафе все на бульваре Пушкина забиты! Кто-то может ходить в дорогие магазины и переплачивать триста-пятьсот рублей. А я лучше в Ростов за одеждой поеду, там куплю. Мне некуда потратить, что ли? С другой стороны, у нас столько секонд-хендов пооткрывалось на каждом шагу. Сначала комиссионки, но их сменили секонды. Я там купила рубашку за десять рублей. И вот эту сумку, — приподнимает на коленях матерчатую сумку. — Она была порвана вот тут, но я ее зашила. Еще наши девочки в группах свою одежду продают, у нас есть группа «Небарахолка», там хорошие брендовые вещи. Нет, не хлам. Может, у кого-то бренды остались, которые до войны покупали. А с тех пор кто-то поправился, а кто-то похудел. Кто-то ходил на работу, а сейчас не ходит. И что ему сейчас делать с костюмом «Хьюго Босс»? Почему бы не продать за небольшие деньги? Лучше деньги, чем будет просто висеть. Хоть котам на корм.

— Девушки, говорите куда повернуть, — перебивает ее водитель. — Я пока в полях гулял, город забыл.

— Ой, это вы далеко уехали, — Злата выглядывает в окно. — Только не завезите нас в поля.

— Из полей я уже уволился, — отвечает он. — Свояка убили. Родного брата убили, вот я туда и пошел, тоже убивать, — говорит он и умолкает.

В молчании и шорохе машины хорошо слышна натянутость, сплетенная из ожиданий водителя и мыслей Златы и ложащихся друг на друга крест-накрест. Чувствуется, он хочет продолжения разговора, хочет, чтобы ему сказали: «Спасибо, что вы защитили наш город в полях» или хотя бы с пониманием спросили: «И как там в полях?» Но Злата молчит, и прочные нитки сплетаются из его мыслей и ее, нахлестываются и уходят висеть над Донецком тяжелеющим одеялом.

Водитель включает радио. Юрий Шатунов поет «Белые розы».

— Ой, Юрочка Шатунов, — произносит Злата, — «беззащитны шипы»… А что творилось, когда он в Донецк приезжал! И стар и млад вставали, когда он выходил на сцену. Майкла Джексона так не встречали бы. Может, это была ностальгия — по Советскому Союзу?

Такси останавливается возле торгового центра «Континент». Злата встает как вкопанная перед крутящейся дверью, несколько раз примеривается к ней ногой, раскачиваясь, и пропускает открывшийся во вращении проем. Делает бросок, заскакивает в вертушку. Выйдя из нее, закрывает лицо руками.

— Я очень боюсь этих дверей, — говорит она.

На эскалаторах мы поднимаемся на последний этаж, проезжая над магазинами одежды и косметики. «Сейчас все флаконы в этих магазинах закрыты, — бросает Злата вниз, — понюхать нельзя. А до войны мы заходили и прыскались». Посетителей на этажах немного, но почти все столики в дешевых кафешках на последнем этаже заняты женщинами с детьми. Кофе можно купить за сорок рублей.

— Если заметят, что я тут что-то продаю, то меня выгонят, — Злата отпивает из пластикового стаканчика американо с молоком. — Но тут сидят в основном хендмейдщики. Многие после войны потеряли работу и решили превратить хобби в маленький доход. Мы назначаем тут встречи в закрытых группах и потихоньку покупаем друг у друга. Я там пишу только о духах. Люди устали, и сейчас даже под фото котика может разразиться политический срач. Или под окрошкой. Недавно кто-то выложил фото — чайник и чашка, слепленные из макарон и покрашенные золотой краской, и началось: «Лучше бы макароны бедным отдали!», «Путин!», «Зеленский!». Я даже не понимаю логической связи между котиками и политикой. А в закрытые группы, где пишут про паспорта, лучше вообще не заходить.

В те праздничные новогодние ночи, когда комендантский час был отменен, людей останавливали на улице, как рассказывают чуть ли не все знакомые, и если у них при себе были только украинские паспорта, а не российские или паспорта ДНР, увозили в отделение на проверку. Многие из задержанных не уезжали от войны, и в их украинских паспортах значилась донецкая прописка. Их отпускали утром или через несколько дней, а кого-то сразу — за деньги. Донецкие группы в соцсетях загудели от возмущения и обиды. Обсуждались очереди на получение паспорта ДНР, растянутые на несколько месяцев. Многие считают, что «узкое горлышко» на получение паспорта ДНР было намеренно придумано местными госслужащими для того, чтобы на паспортах заработать, и что Путин об этой препоне ничего не знает.

Злата привстает, заметив женщину, которая машет ей из-за угла. Выбегает из-за столика, прихватив сумочку с отливантами. Женщина прячется за угол. Злата возвращается, она продала терпкий аромат — десять миллилитров.

Запах убитой квартиры

Злата кружит по двору, заваленному отсыревшими шкафами и розовыми подушками, оставляя на мокром снегу множество следов. Подруга, с которой она пришла на Путиловку проведать разбитую квартиру, стоит на месте, засунув руки в карманы куртки, и наблюдает за ее перемещениями. Желтое лицо дома побито осколками, отсыревшие балконы забиты фанерой, но окна забраны в новый пластик, белый цвет которого смотрится инородно, даже в сравнении со снегом, который только что все укрыл, но прямо сейчас будет таять. На голубой двери, ведущей в подвал, нарисован крест — в острую фазу войны тут располагался медпункт ополчения.

— Я просто не понимаю, зачем они прилепили эти гуманитарные окна, — говорит Злата, — на эту развалину. Здесь все равно никогда уже никто не будет жить. Только деньги взяли.

Она вытаскивает из двери листы бумаги — новые уведомления о льготах для потерявших жилье, и нервно оббегает дом. С другой стороны он оказывается округлым. Напротив него серая трасса, на которой в лужи растекается жидкий снег; за ним стадион с ржавеющей желтой надписью «Монолит» над входом, а дальше, в серой дымке, будто тень выступает Путиловский лес, где весной зацветут желтые водяные фиалки. За ним — шахта Бутовка.

— Вон мой балкон, — Злата показывает на балкон, на котором повесился ее отец. — Наш дом сталинский, тридцать восьмого года. Там потолки высотой в три метра. И все так удивлялись, что у нас в ванной есть окно! Где теперь наши соседи? Утром так выйдешь на балкон и слушаешь утренние звуки: у Кармановых чайник кипит, открываются балконы, сразу чувствуешь запах — кто-то кофеек пьет, а кто-то курит. Как я любила эти летние утра дома… А там дальше — Промышленная палата.

— Сейчас «дом Павлова», — саркастически замечает подруга. — Они ж, когда пристреливались, лупили по этим домам.

По пустой трассе с водяным шумом из-под шин на большой скорости проезжает одинокая машина. «Движуха!» — оборачивается ей вслед подруга.

— Помню, как я тут выходила на балкон — людей вообще нет, только блокпост, и на земле российские журналисты с камерами залегли, — говорит Злата. — Фу, страшно, и куда бежать? И что сейчас будет?

— Но ты уже стреляный боец, — замечает подруга. — Уже понимаешь, откуда стреляют и куда прилетает, надо суетиться или нет.

Злата гремит железной подъездной дверью, и мы оказываемся в холодном нутре подъезда.

— Посмотрите направо! Посмотрите налево! — размахивая руками, истерично восклицает она. — Это экскурсия! Новоселье с новыми окнами!

— Жутко, конечно, — отзывается подруга. — Когда окна были заколочены, было лучше. Всего этого не было видно.

Ступеньки завалены цветочными горшками, сапогами, ковриками, скалками, пакетами и кусками бетона. Здесь сыро. На дверях объявления: «Посторонним вход запрещен! Хозяин квартиры», «В квартире пусто! Все ценное вывезли. Не ломайте двери!». Злата долго гремит ключами в замке. На стене ключом выскоблены много раз побеленные надписи «Злата — сердечко». Дверь поддается.

— Прошу! — Злата выкидывает руку вперед.

В коридоре два зеркала — сырых и глубоких — смотрят друг на друга. В зале стоит полированная советская стенка, на ее стеклянных полках хрусталь, рюмочки и стеклянная голубая сахарница в металлической подставке, густо засыпанные бетонной пылью. За съехавшей дверцей видны вешалки, на которых аккуратно развешаны мужские рубашки и пиджаки. С противоположенной обрушенной стены на все это запыленное хозяйство смотрит с портрета женщина, прикрытая лоскутами съехавших обоев. Под фотографией стоит кресло, в его глубине — скомканное оранжевое одеяло. Тут сидел отец Златы, когда прилетел снаряд. В той комнате, куда он прилетел, сохранилась книжная полка, и книги на ней стоят целенькие в ряд, тщательно подобранные по цветам. Полка и светильник с белой головкой, похожей на крышечку от «Садов Нила», — будто островки или вспышки утраченного рая благополучного советского жилища.

Злата листает школьный альбом своего брата, лежащий на заваленном хламом столе. Осколок снаряда, не задевший ее отца, аккуратно выковырял на всех групповых фото именно лицо ее брата, прошив альбом насквозь. И, может быть, тот пожилой человек, оставшись каким-то чудом целым и невредимым, листал этот альбом в тот день, и именно это сквозное отверстие подтолкнуло его к решению о балконе.

— Хорошо, что мама этого не видит, — говорит Злата, встав перед креслом. — За год до смерти она поклеила в той маленькой комнате, где отец спал, обои, поставила пластиковый балкон, отказавшись от поездки в санаторий. Она хотела, чтобы у меня все это было. И где теперь это все? Где? — Злата принюхивается покрасневшим от холода носом. — Моим домом тут больше не пахнет. Запах дома тут долго держался, но сейчас тут пахнет просто улицей.

— Ну а что ты хочешь? — дрогнувшим голосом говорит подруга. — Термометр показывает около нуля.

— Я пытаюсь представить, что чувствовал папа в последний день, но не могу.

— И не надо тебе этого представлять, — строго говорит подруга.

Злата нервно листает альбом брата. «Света. Раньше она жила в этом доме. Где она? Щуров Вадим — гулял на свадьбе у брата. Где он? Котов Слава — был в ополчении. Он жив или нет?».

— Мародеры унесли колонку, срезали во всех квартирах батареи, — Злата нервно хрустит бетонной крошкой, мельтеша по квартире. Тут лучше на месте не стоять: холодно. — Они сняли моторы с холодильников. А один раз мы с мужем приезжаем, а наша дверь — с той стороны на крючке. Мародеры там, внутри. Мы сбегали вниз, к военным. А я бы сама их расстреляла! — Злата поворачивается ко мне, сейчас еще сильнее похожая на Николь Кидман, но разозленную и перенесшую много психологических драм. — У меня такие были эмоции, что живот скрутило. Какая-то тварь залезла и трогала своими руками вещи моих родителей!

— Давай заберем вазы домой, — говорит подруга тоном таким настойчивым, что становится ясно: она эти слова повторяет в который раз.

— Нет! Пусть останутся. Они у себя дома, — Злата подбирает пластмассового Деда Мороза и ставит его на подоконник, лицом к лесу.

Заходит на кухню и встает перед балконом, который забит листами железа.

— Квартиру убило. Убито все, что делало ее для меня родной, — говорит она, глядя на железо и как будто подтверждая чью-то мысль: можно вернуться в те же стены, к тем же вещам, но уже не найти того же места — потому что тех же людей больше нет. — Но квартира меня все равно не отпускает, — она поворачивается ко мне. — Я ее уже отпустила, все во мне перегорело. Я и не думаю о ней. А она мне снится и снится невыносимо постоянно. Мне снятся родители каждый день, во сне мы вместе на Путиловке, но не в этой квартире, а в той, какой она была раньше. Они мне начали сниться два года назад. Как будто они не умерли, а вернулись сюда. Сначала они долго молчали. А потом заговорили. Папа бывает злым во сне, он ругается. Но в основном мы говорим о бытовых вещах: что в магазин, например, надо сходить. И я вот так ложусь ночью, засыпаю и переношусь сюда — но не сюда, а в ту квартиру, где все еще живы.

Покидая подъезд, Злата заходит к соседям. В их разбитой, распотрошенной мародерами квартире ненужными оказались советский черный дипломат и большая советская энциклопедия. На стене висят сломанные часы с кукушкой.

— Вжи-ик — цепочка перемещается, — говорит Злата, не дотрагиваясь до часов. — Я всегда слышала эти часы через стенку. Тетя Света была педиатром. А дядя Саша — летчиком. Они уехали в Запорожье. И никогда больше не вернутся.

Мы выходим из подъезда. Слышны детские голоса. Злата достает из сумочки отливант с надписью «Молинард» и протягивает подруге.

Запах родины

Светлана выходит из кофейни Don Coffee на площади Ленина, прижимая к уху мобильный. На елке, закрывающей Ленина, загорается большой синий цветок.

— Пять тысяч! — вскликивает в трубку Светлана. — Ничего себе! Это нашего знакомого вчера патруль задержал — он в комендантский час бежал с женой от друга на Петровке, — поясняет для меня. — Нет, он сам виноват — если б он спокойно сел в машину, не буянил, не сопротивлялся, не угрожал, его бы подержали и утром отпустили. Но он возмущался, и его хотели закрыть на пятнадцать суток. А какие пятнадцать суток? Ему на работу. Пришлось откупаться, — она смеется.

На лифте мы поднимаемся в двухкомнатную квартиру одного из типичных домов. В большой комнате двое сыновей Светланы — они делают домашнее задание; елка, под которой пластмассовый Дед Мороз, и еще один Дед Мороз поменьше вместо Снегурочки. Навстречу Свете выбегает йоркширский терьер. Света уводит меня на кухню, закрывает дверь, садится за стол и начинает говорить, не дожидаясь моих вопросов.

— Когда началась война, мы жили на Трудовских. В своем дворе мы оформили землю под магазины и собирались их сдавать. Уже начали бомбить Славянск, а мы все еще завозили стройматериалы. Первый снаряд, конечно, прилетел к нам и вынес все стены в магазинах. Муж вывез меня и детей в Мариуполь. Атмосфера там была не очень. Было лето, и во дворах школ в футбол играли военные. Да, мне было неприятно видеть людей с оружием. Хотя когда я стою в очереди в продуктовом магазине в Донецке и передо мной мужчина, у которого в тележке автомат, мне не страшно. Потому что тут я дома, а там — нет. Соседи у нас в Мариуполе были хорошими, но разве приятно, когда ты идешь на рынок, а туда приезжает микроавтобус, из него выходят молодчики без погон и просто хватают молодых пацанов? Их либо мобилизовали, либо забирали на проверку. Один раз прямо со двора, где мы жили, забрали двух пацанов. Мы уехали в Белгород и весь четырнадцатый год прожили в России. Ну как вам сказать… — она присматривается ко мне, будто хочет понять: восприму ли я — российский журналист — то, что она сейчас скажет. — Нас не приняли. В Белгороде муж не смог устроиться на работу, хотя повсюду рассылал резюме. Нам говорили, что тут работа передается только по наследству, но мы не верили. Мы переехали в Ростов, и там родственники мужа помогли ему найти работу в торговой компании. Зарплата у него была хорошая — пятнадцать тысяч ставка, плюс он мог наработать еще столько же процентами. За квартиру мы платили двадцать тысяч. Знаете, что меня поразило? В мае, когда были выходные, ему заплатили только пятнадцать, хотя работодатель прекрасно знал, что мы двадцать платим за квартиру. Я тоже хотела пойти на работу, но для того, чтобы отдать ребенка в садик, нужна была регистрация. Хозяева квартиры отказались нам ее делать, соседи тоже. Я пошла в ФМС, там мне сказали: «Ваши проблемы». Тогда я пошла в исполком Советского района, к женщине, которая занималась конкретно беженцами из Донецка. И она довела меня до истерики. Я говорю: «Я как бы денег просить не пришла. Я прошу — помогите, зарегистрируйте моих детей». Она отвечает: «Не придумывайте. Найдите кого-то, кто вас зарегистрирует». Я говорю: «Вот приедете в Париж и там найдите того, кто вас зарегистрирует. Для меня Ростов — такой же Париж. Ну зарегистрируйте меня хоть в исполкоме». «Нет!» «Тогда в какой-нибудь церкви!» «Нет… Да вы вообще задолбали! Что вы претесь в наш Ростов все?!» Она на меня орала, а у нас и так из-за обстрелов нервная система расшатанная, я плакать начала, — у Светы на глаза выступают слезы. — Я ей говорю: «Девушка, вы о чем говорите? Мы жили в двухстах километрах от вас и никогда к вам не приезжали, пока война не началась. Мы не по своей воле приехали в Ростов!». «На севера езжайте!» — кричит она. Я, плача, говорю: «У меня две мамы в Донецке. А если не дай Бог что? Кто им хотя бы окна стеклить будет?» Я вышла из ее кабинета вся в слезах, а она еще продолжала орать за дверью. И это человек, который беженцами занимался! Нет, я не жаловалась на нее, мне было не до того, мне просто хотелось выжить. Если бы вы сами приходили каждый день в магазин со ста рублями и вам надо было накормить семью из четырех человек, вы тоже хотели бы просто выжить! Раза два мы получали гуманитарку от Красного Креста. Хотя по телевизору говорили, что беженцам ее дают раз в месяц. Я могу вам показать фотографию мужа — он у меня был такой худой. А я, наоборот, растолстела, потому что ела одни каши. Консервы нам были за праздник. Мой муж работал на людей. Хорошие люди, спасибо им за все, у них был свой дом и две квартиры, но они не захотели делать нам регистрацию. Хотя мой муж — гражданин России. И знаете, что еще меня поразило? У меня ребенка не хотели без регистрации в школу брать. Хотя права не имели! Мне говорят: «У вас нет регистрации». Я: «Как, подождите! У меня что, теперь ребенок не будет учиться?! Мне негде зарегистрироваться». Я пошла в больницу брать ребенку справку в школу. Захожу в кабинет, там такая рыжая колоритная медсестра: «Что вы хотите?» Уже тон у нее такой был, как будто я ей сразу была должна. «Мне нужно взять справку». «Регистрация!» Опять эта регистрация! «У меня ее нет…» «А мы вас не примем». «Ну что вы от меня хотите? У меня нет этой регистрации и не бу-д-д-дет. Но ребенка мне надо отправить в школу». «Идите в ФМС!». Ну пошла я опять в ФМС. Там мне сказали: «До свидания». Я вернулась к той же медсестре — у меня ребенок неделю с первого сентября пропустил, — говорит она, и я вспоминаю, что в эти самые дни Злата везла своего отца из Ейска домой. — И вы знаете, она так понесла на меня: «Да вы надоели! Вам все дают! Вам две восемьсот в день дают! Вас кормят! Мой ребенок не может поехать на море отдыхать, а ваших возят». Я говорю: «Девушка, я два месяца в России, и мне пока никто куска хлеба не протянул». Она: «Да что ж вы врете! По телевизору показывают, как вас кормят!». Я просто вышла в слезах и пошла к главврачу: «У меня нет регистрации». Он говорит: «Хорошо. Сейчас вам дадим справку». И даже друг моего мужа говорит мне: «Свет, да вам столько всего дают. По телевизору столько показывают». Я говорю: «Вадик, ну ты же взрослый человек!» — она начинает кричать, и на ее крик на кухню приходит младший сын, а за ним в приоткрытую дверь проскальзывает терьер. — Понимаете, в чем дело, — говорит она тише, — после Ростова у меня поменялось отношение к России. И оно поменялось, не когда Россия начала нас запихивать назад в Украину, а тогда. И таких обиженных вернувшихся много. Да, я очень обиделась, когда мы только приехали из Донецка в пункт для беженцев, а там посадили людей за накрытые столы и российские журналисты начали снимать, как люди едят. Кто-то с одним пакетом! Кто-то в шлепках, в которых бежал от войны! А те снимали, как мои соседи едят! Мои люди! Люди моего Донбасса вынуждены были есть на камеру! — кричит она, и терьер забивается в угол под столом. — Нет, я не собираюсь ехать в Украину. Там все чужое. Я не хочу, чтобы там в голову моих детей вкладывали пропаганду. Я хочу, чтобы мой Донбасс в своих пределах был независим и всеми признан! Но нам никогда этого не видать! Я не хочу, чтобы гибли наши люди! А как запихиваться в Украину людям, у которых погибли дети? А если это маленькие дети?! Я не хочу, чтобы Украина трогала тех, кто здесь воевал! Я вижу, что Россия нас реально не собирается брать. Россия нас не возьмет, а в Украину — невозможно! Мы в безвыходной ситуации! А знаете, как я бежала в Донецк через год в Ростове? Да, тут стреляли, но мужа пригласили на работу, и я побежала паковать сумки. Да, мне было страшно за детей, но психика моя успокоилась, потому что тут я снова почувствовала себя человеком. Мы сняли эту квартиру, и я устроила детей в музыкальную и спортивную секции. Да ведь я из Донецка, считай, и не уезжала. Мы оставили в доме камеру, повернутую на аэропорт, и компьютер был у нас включен двадцать четыре часа в сутки. Телом мы были там, а душой — здесь. И у меня было такое чувство… Как вам объяснить? Что я предала Донецк, все наши — тут под обстрелом, а я — там. Младший сын начал заикаться, хотя он обстрелов особо не слышал. И мы его спросили: «Ну, сыночек, чего ты боишься? Все же хорошо». А он, трехлетний, произнес такую фразу: «В Донецке домики рушатся, у нас война, а у меня там бабушки». Мы хотели увезти детей от войны, но она все равно была с нами. Потом мужу предложили работу в Москве, а я сказала: «Езжай. Мы не поедем. Я вернулась домой». И я просто ходила по улицам под обстрелом и улыбалась как дура своим людям и своему городу.

«“Мы не по своей воле приехали в Ростов!” “На севера езжайте!” — кричит она. Я, плача, говорю: “У меня две мамы в Донецке. А если не дай бог что? Кто им хотябы окна стеклить будет?” Я вышла из ее кабинета вся в слезах, а онаеще продолжала орать за дверью»

— Вы духами сегодня пользовались?

— Что?

— Пользовались ли вы сегодня духами?

— Пойдем.

Мы заходим в спальню съемной квартиры. Света подходит к тумбочке и выгребает на нее отливанты, отливанты, отливанты. Выстраивается длинная батарея пузырьков.

— «Кензо», «Белый чай» Элизабет Арден, «Ланком», «Хьюго Босс», а этот пахнет ирисом. А это знаете что? Это духи, созданные специально для сестры Наполеона! Винтаж. Это я все у нашей Златочки беру. Это у нас есть в Донецке такая девушка, которая дарит нам всем ощущение того, что мы — женщины. Я Злате верю всегда. Она выставит в группе духи, я спрашиваю: «Златочка, а это мой запах?». Если она говорит «да», то я всегда беру, а если говорит «для тебя будет тяжеловат», то не беру. До войны у меня было четыре своих флакона. Но как их можно сейчас купить? Духи — это зарплата, — она открывает шкатулку и достает из нее пудры и тени в палетках. — «Ланком», «Клиник», «Герлен» — все это я покупала до войны, — она открывает палетки, в них рассыпанная пудра и тени на донышке. — Да я еще богатая! Сейчас этого всего купить невозможно. Но я же все равно хочу быть девочкой! А я возьму один аромат, — она снимает крышечку с пузырька, — понюхаю. Тяжеловат. Сегодня такой не хочу. Возьму открою другой, — она нюхает другой отливант. — Легкий как радость. «Белый чай». Сегодня — хочу! Я хочу. Хочу. Ну почему бы не купить, если пузырек стоит триста рублей?

— А вы знаете, что отец Златы повесился?

— Златы?!

— Да. В начале войны. Это знание повлияет на ваши ассоциации от ее ароматов?

— Н-нет, — скрестив руки, Света прислоняется к стене. — Один сотрудник моего мужа — молодой парень — погиб вместе со всей семьей, снаряд прилетел в дом. Другой шел вечером к бабушке и разговаривал по телефону: «Ой. Тут снаряд прилетел. В доме горит газовая труба». И в этот момент прилетел другой снаряд, осколок перебил ему артерию, и он сразу скончался. А если я сейчас сяду и начну вспоминать всех, кого с нами уже нет из-за войны, у меня получится длинный список. Хотите?.. А знаете, чем я надушусь, когда закончится война, и в Донецке все будет хорошо? «Диор», Homme. Это мой любимый аромат, у меня его нет, он закончился, но я куплю. А это, — она выдергивает из шкатулки новенький российский паспорт, — мое приобретение. Я таки его получила!

Через час Света с сыновьями спускается во двор. Там ее ждет муж — он только что вернулся из ресторана «Бочка», в котором по воскресеньям килограмм суши продается за триста рублей. Килограмм он уже заказал. Возле арки к ним присоединяется еще одна семья, и они всемером идут в «Бочку», постепенно отдаляясь и превращаясь в маленькие фигурки.

А Злата вечером выставляет в группе аромат «Аметист». «Не эксклюзив. Не новинка, — пишет она, — но многие его ждут. Отличный аромат на зиму — стойкий, женственный. Звучит дороже, чем стоит. В нем — ежевика и малина, смородина и черника, ваниль и мускус, пион. Девять миллилитров — триста шестьдесят пять рублей».